ふたり旅(公文健太郎 ✕ 山口誠)

旅先

建築家・山口誠がひとり旅で見つけた魅力的な場所へ、今度は写真家・公文健太郎と二人であらためて旅に出かけます。その旅先で公文が撮影した写真と二人が考えたことをご紹介します。

-

小石川後楽園 | 東京

1629年に水戸藩の屋敷内につくられた由緒ある日本庭園は、かつては富士山を借景としており、現在はその名前を冠した遊園地と隣接しています。『東京ドーム』の抽象的な白い外観と、比類のない巨大スケール感を『小石川後楽園』における借景として捉えると、それ自体がもはやひとつの自然であり、山のように見えます。国の特別名勝に指定されています。

-

浜離宮恩賜庭園 | 東京

1654年、海を埋め立て甲府藩の別邸が建てられ、その後、将軍家の別邸として浜御殿となりました。明治維新後に宮内省管轄となり、浜離宮に改称。埋め立てによってつくられた庭は、人工的に造成された築山はありつつも、地形全体はフラットな印象が強く、背後には汐留の高層ビル群が現代の森のように立ち現れています。その森による垂直性と地形の平坦さを引き立てせる池の水平性が調和を生み出しています。旧浜離宮庭園として、国の特別名勝に指定されています。

-

向島百花園 | 東京

江戸の町人文化が花開いた1804〜1830年に、骨董商によってつくられた庭園で、四季を通じて花が咲く民営の花園として地域に開かれていました。1939年からは東京市に譲渡され公営化。売店ではサイダーなどが売っていてその場で飲めるなど、庶民のための花園として楽しむことができます。国の名勝に指定されています。

-

皇居外苑 | 東京

『皇居外苑』の皇居前広場は、そこに訪れるたびに特別な空気を感じられる場所です。1949年に解放された国民公園で、黒松の点在する大芝生広場と江戸城の佇まいを残す濠、城門などの歴史的建造物とが調和し、総面積は約115ha。玉砂利と松しか存在しない広大な皇居前広場は、非常によくメンテナンスされることで保持されるテンションの高い空虚さと、そこに立ち並ぶ丸の内ビル群との対比が印象的です。

-

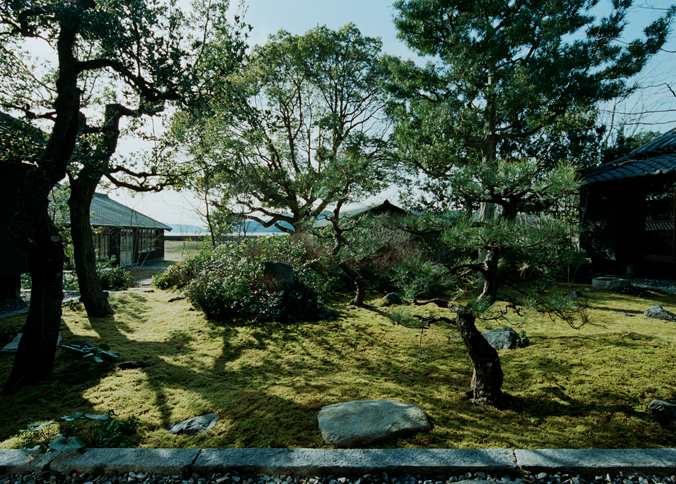

圓通寺 | 京都

『圓通寺(えんつうじ)』は、もともとは後水尾上皇の別荘で、後水尾上皇自身が作庭に携わったと伝えられています。同じく後水尾上皇の造営した修学院離宮完成後、1678年に寺院となりました。比叡山を借景にした庭園は、日本庭園の研究論文のなかでも常に代表的な存在として取り上げられています。圓通寺庭園として、国の名勝に指定されています。

-

正伝寺 | 京都

江戸の町人文化が花開いた1804〜1830年に、骨董商によってつくられた庭園で、四季を通じて花が咲く民営の花園として地域に開かれていました。1939年からは東京市に譲渡され公営化。売店ではサイダーなどが売っていてその場で飲めるなど、庶民のための花園として楽しむことができます。国の名勝に指定されています。

-

修学院離宮 | 京都

1656〜1659年頃、『圓通寺』と同じく後水尾上皇が造営した、総面積545,000㎡を超える雄大な離宮です。上・中・下の3つ離宮に分かれており、その間に約80,000㎡に及ぶ水田があり、その水田を横切る松並木が3つの離宮をつないでいます。上離宮と下離宮の高低差は約40m近くあり、上離宮からすぐ眼下に見る浴龍池と遠方の山々を借景にしたドラマチックな風景が魅力です。

-

桂離宮 | 京都

1615年から約50年かけて造営された八条宮家の別荘で、創建以来火災に遭うことなく、ほぼ完全にオリジナルの姿を留めています。八条宮家が1881年に絶えたあと1883年に宮内庁所管となり、『桂離宮』と称されるようになりました。桂離宮のイメージは、写真家・石元泰博(1921-2012)の写真によって一般的に定着しているのではないでしょうか。

-

東山慈照寺 | 京都

『銀閣寺』として知られる『東山慈照寺』は、1482年に8代将軍・足利義政が開いた山荘です。入口は周囲が見えない細く高い通路、そこを抜けるとメインの池と砂山が広がり、さらに上に登るとそれらを見渡す、という具合にゾーンごとに空間の明快な特徴があります。庭園には、白砂を中国の西湖のかたちに盛り上げた銀沙灘(ぎんしゃだん)や向月台(こうげつだい)があり、月の光を反射して寺院を照らします。国の特別名勝に指定され、世界文化遺産にも認定されています。

-

栗林公園 | 香川

国の特別名勝に指定されている文化財庭園のなかで、最大の広さをもつ回遊式大名庭園。明治維新まで高松藩主松平家の別邸として使用されており、1875年に県立公園として公開されました。借景となっている紫雲山を含めると総面積は約75haあり、その広大な敷地は北庭と南庭に分かれています。南湖に面する茶屋・掬月亭(きくげつてい)から眺める池の風景は一見の価値があります。

-

皇大神宮別宮 瀧原宮 | 三重

『瀧原宮(たきはらのみや)』は『伊勢神宮』の内官(皇大神宮)の別宮の一つです。域内にはほかに瀧原並宮(たきはらならびのみや)があり、伊勢神宮同様に20年に一度、東と西の宮処が交互に造り替えられる式年遷宮という大祭を1300年間続けています。瀧原宮の起源は、伝承では2000年前まで遡るようですが、804年の書物にはその存在が記されています。参道入口周辺からただならぬ神聖な雰囲気に満ちています。

-

無鄰菴 | 京都

1894~1896年、明治維新を代表する政治家・山縣有朋(やまがた・ありとも)の別荘としてつくられました。もともと、『無鄰菴(むりんあん)』のある一帯は近くにある南禅寺の広大な境内の一部。しかし明治初期の廃仏毀釈によって境内を縮小する際に別荘地として開発され、南禅寺界隈別荘と呼ばれる15邸ほどの別荘群となりました。無鄰菴はそのなかでも最初期に建てられ、近代日本庭園の先駆者である庭師・七代目小川治兵衛(植治)が作庭し、高い評価を得ました。無鄰菴庭園として、国の名勝に指定されています。

-

仁和寺 | 京都

888年に創建された真言宗の寺院で、大正時代までは皇室出身者が代々住職を務めていました。庭園は書院を挟んで北と南があり、五重塔を借景とした池のある北庭は近代日本庭園の先駆者である庭師・七代目小川治兵衛(植治)によって現在のかたちになりました。南庭の宸殿(しんでん)前に桜と橘が植えてあるのは、『京都御所』の紫宸殿と共通しています。北庭と南庭は国の名勝に指定され、寺院としては世界遺産にも登録されています。

-

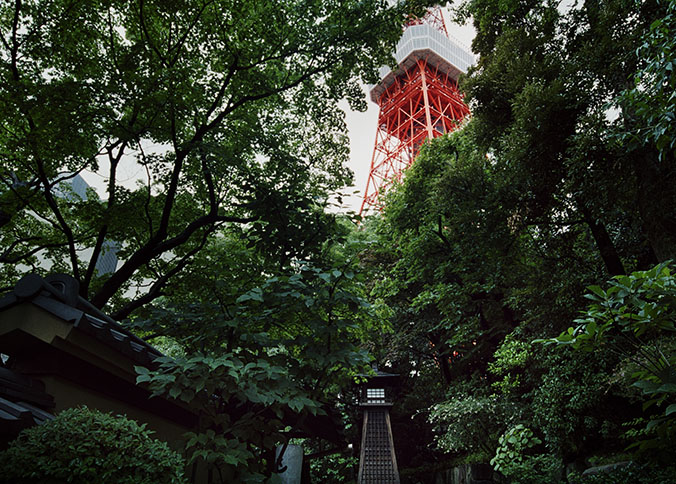

東京 芝 とうふ屋うかい | 東京

『東京タワー』の麓にあるとうふ会席料理のレストランには、その立地からはまったく想像できないような、これ以上ないほど手入れの行き届いた日本庭園があります。個室中心で大小あるすべての客室では、さまざまに特徴づけられた景色を眺めながら、四季折々の料理をいただくことができます。

-

大覚寺 大沢池 | 京都

『大覚寺』は、もともとは平安時代に嵯峨天皇の離宮として建立されました。そのときに唐(中国)の洞庭湖を模して、人工池として造営したのが大沢池(おおさわのいけ)です。嵐山を借景とし、周囲は1kmほど。国の名勝に指定されています。

-

本楽寺 | 徳島

『本楽寺』は、828(天長5)年に吉野川に面した山の岸壁に創建された真言宗の寺院。吉野川と阿讃(あさん)山脈を借景とした石庭は近年つくられたもので、日本で唯一であろう川を借景とした庭園とされています。ほかに類をみない明快な構成をもった作庭家・齋藤唯一による現代的な日本庭園です。

-

天龍寺 | 京都

1339年、室町幕府初代将軍の足利尊氏によって開かれた禅宗である臨済宗寺院。嵐山・亀山・小倉山を借景にする曹源池(そげんち)庭園は、日本初の作庭家とされている禅僧・夢窓疎石(むそう・そせき)による回遊式庭園です。曹源池庭園は国の特別名勝に指定され、寺院は世界遺産にも登録されています。

-

京都仙洞御所 | 京都

仙洞御所とは退位した天皇(上皇)の住居のことで、『京都仙洞御所』は『修学院離宮』をつくった後水尾天皇が上皇になり、1630年に造営が開始されました。庭園の原型は茶人・建築家・造園家の小堀遠州にが作庭したものですが、その後、後水尾天皇を含めた上皇によって改修が行われて現在の姿に近いかたちになりました。

-

MONOSPINAL | 東京

ゲーム制作会社の本社ビル『MONOSPINAL(モノスパイナル)』は、山口誠の設計によるものです。外観を9層の斜壁に囲まれ、外から内側の様子をうかがい知ることはできません。セキュリティ含め、すべての設備をタブレットで一括制御。空へと向かって広がる逆勾配型の斜壁は、高架線路や雑居ビルが密集するまちにおいて、周囲からの音・光・風をコントロールし、クリエイションに集中できる環境を整える役割があります。

-

貞観園 | 新潟

江戸時代から続く、新潟にある庄屋・村山家の庭園です。背後にある山や水などの地形をいかし、自然環境と庭園が有機的に調和しています。また、豪雪地帯でありながらも霜害のない立地条件によって、スギゴケやジャゴケなど100種類以上の苔が生えており、青々と苔むした石がある苔庭として有名。国の名勝に指定されています。

-

本島別邸 | 香川

瀬戸内海に浮かぶ本島。300人ほどが暮らす穏やかな香川県の島にある『本島別邸』には、1000坪を超える敷地のなかに明治から昭和中期に建てられた建物が点在し、建築家・山口誠が作庭家・西村直樹さんと協働して造園している雑木(ざつぼく)の庭・苔庭・笹庭という、海を借景とした三つの日本庭園があります。